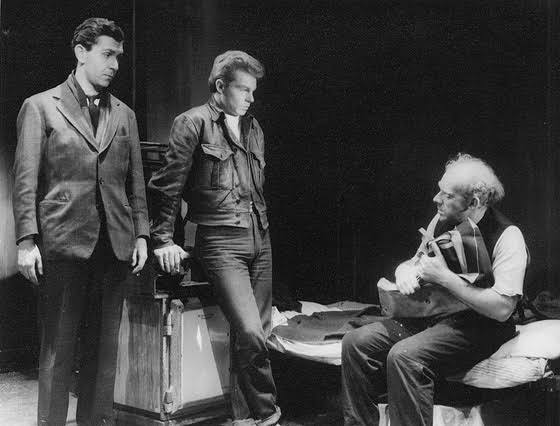

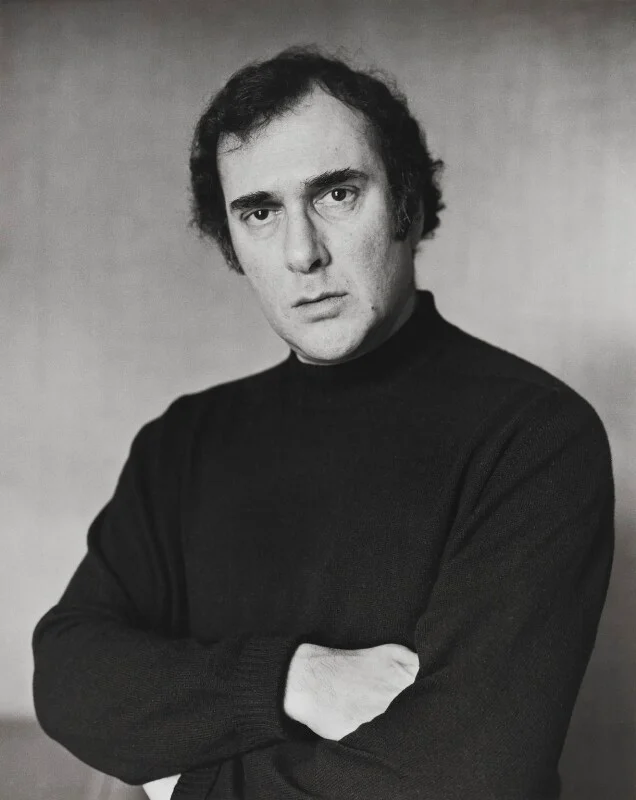

The Caretaker নাটকটি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী ইংরেজ নাট্যকার, চিত্রনাট্যকার হারল্ড পিন্টারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬০ সালে। আর সাথে সাথেই সেটি বাণিজ্যিকভাবে খ্যাতি ও সফলতা লাভ করে। হারল্ড পিন্টারে প্রথম নাটকের নাম ছিল The Room, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। তবে হারল্ড পিন্টার নাট্যজগতে তার সফলতা পান ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত The Birthday Party নাটকের মাধ্যমে।

হারল্ড পিন্টার Image source : The National Portrait Gallery

হারল্ড পিন্টারের নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নিরবতা, বিরতি, অস্পষ্টতা এবং মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন এইসব জিনিসগুলো তার নাটকে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নাটকে তিনি এই নতুন ধরনের শৈলির প্রবর্তন করার কারনে নাট্যজগতে এই কৌশোলকে বলা হয় “পিন্টার পজ”। এই ধরনের কৌশলের মাধ্যমে নাটকের সংলাপের মাঝে হঠাৎ নীরবতা সৃষ্টি করে নাটকের উত্তেজনা ও নাটকের মাঝে একটি গভীর ভাবের সৃষ্টি করা হয়। ২০০৫ সালে পিন্টারকে নাট্যকার, চিত্রনাট্যকার এবং কবি হিসেবে তার অসামান্য অবদানের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

দ্য কেয়ারটেকার নাটকে এমন এক ধরনের নাট্যশৈলির উপাদান আছে যা থিয়েটার অব অ্যাসার্ড বলা হয়। ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকের কিছু নাট্যকারদের নাটককে বুঝাতে এই পরিভাষাটি ব্যবহার হতো। ব্রিটিশ সমালোচনা মার্টিন অ্যাসলিন তার বই ‘The Theatre of the Absurd’ এ সর্বপ্রথম এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। এই ধরনের নাটকের মূল ভিত্তি হলো হলো জীবনের কোনো অর্থ নেই। যারাই জীবনের অর্থ খোঁজবার চেষ্টা করেন শেষপর্যন্ত তারা ব্যর্থ হন। নাটকের চরিত্রগুলো প্রায়শই অসংলগ্ন, উদাসীন ও অগভীর কথাবার্তা বলেন যার বেশিরভাগ কথাবার্তাই মনে হবে এসব কথার আক্ষরিক কোনো অর্থ নেই। তবে এর অন্তর্নিহিত মানে রয়েছে যা জীবনকে এক গভীর ট্রাজেডিতে পরিণত করে। দ্য কেয়ারটেকার নাটক ছাড়াও হারল্ড পিন্টারের The Birthday Party ও The Room নাটকগুলোতেও অ্যাবসার্ড উপাদান লক্ষ করা যায়।

দ্য কেয়ারটেকার নাটকের পেছনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। নাটকটি ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকের লন্ডনের সামাজিক অবস্থান ও প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর আক্রমণের ফলে পুরো ইউরোপের মতো ইংল্যান্ডের ও একটা বড় অংশ ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দেশকে পুনর্গঠনের জন্য যুক্তরাজ্য বড় ধরনের শ্রমসংকটের সম্মুখীন হয়। ১৯৪৮ সালের ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে কমনওয়েলথভুক্ত দেশের নাগরিকরা ব্রিটিশ পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকার লাভ করে, যার ফলে তারা যুক্তরাজ্যে এসে কাজ করার সুযোগ পায় এবং এক বিশাল সংখ্যক অভিবাসনের ঢেউ সৃষ্টি হয়, যা ১৯৫০-এর দশকেও অব্যাহত থাকে। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও অভিবাসীরা আসতে শুরু করে, যার মধ্যে আয়ারল্যান্ড থেকে আগতরা ছিল সবচেয়ে বড় অভিবাসী গোষ্ঠী।

এই ব্যাপক অভিবাসনের ফলে ব্রিটেনের জনসংখ্যাগত কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে, এবং দ্রুতই বিভিন্ন রকম সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বহু অভিবাসী লন্ডনের মতো শহরাঞ্চলের নিম্ন-আয়ের এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে এবং প্রায়শই বৈষম্যের শিকার হতো। হারল্ড পিন্টারের নাটক দ্য কেয়ারটেকার মূলত সমাজের সেইসব মানুষদেরই জীবনের গল্প।

দ্য কেয়ারটেকার নাটকটির পুরো দৃশ্য বা ঘটনা ঘটেছে পূর্ব লন্ডনের একটি পুরোনো, অগোছালো ও খানিকটা জরাজীর্ণ ফ্ল্যাট বা কামরায়। নাটকটিকে প্রধান তিনটি মুখ্য চরিত্র রয়েছে। অ্যাস্টন যিনি একজন প্রায় ত্রিশ বছরের একজন পুরুষ যে তার ছোট ভাই মিকের মালিকানাধীন এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। মিকের বয়স বিশের কিছুটা বেশি। আর ষাটোর্ধ বয়স্ক এক ভবঘুরে বুড়ো ডেভিস।

অ্যাস্টন ছোটোবেলায় স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার বাবা-মা তাকে একটি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলো সেখানে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইলেক্ট্রিক শক থেরাপি দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার পর সে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারে না, মানুষের সাথে সহজে কমিউনিকেশন করতে পারে না। নিজেকে সে সর্বদা একাকী ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে।

অন্যদিকে মিক স্বপ্নবিলাসী ও উচ্চাকাঙ্খী একজন মানুষ। মিক সহজেই মেজাজ হারিয়ে ফেলে। খুব সহজেই জীবনে সে সফলতা পেতে চায়। তবে নিজের বড় ভাই অ্যাস্টনের ব্যাপারে মিক দায়িত্বশীল ও একইসাথে দ্বিধাগ্রস্ত।

আর ডেভিস চরিত্রটি এই নাটকের আলোচিত ও বহুমাত্রিক চরিত্র। সে একজন ষাটোর্ধ্ব বুড়ো। সেই সাথে সে দরিদ্র, গৃহহীন ও চতুর এক ভবঘুরে মানুষ। পুরো নাটক জুড়ে সে নিজের পরিচয় ধোঁয়াশার মধ্যে রাখে। নিজেকে কখনো সে জেনকিনস আবার কখনে ডেভিস নামে পরিচয় দেয়। ডেভিস নিজের সুবিধার জন্য মিথ্যা বলে এবং অতিরঞ্জন করে। সে তার সঙ্গীকে খুশি করার জন্য তাদের যা শুনতে ভালো লাগে তা-ই বলে, যাতে সে তাদের মন জয় করতে পারে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। একই সাথে একজন প্রচন্ড বর্ণবাদী মানুষ।

নাটকের শুরুটা হয় এভাবে ১৯৫০ এর দশকের এক শীতে মিক দরজার বাহিরে শব্দ শুনে বাহিরে যায় তখন অ্যাস্টন ডেভিসকে নিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করে। অ্যাস্টন কিছুক্ষণ আগেই ডেভিসকে একটি ক্যাফেতে মারামারি থেকে ডেভিসকে উদ্ধার করেছেন। সেই ক্যাফেতেই ডেভিস চাকরি করতো। ঘরে ঢুকেই ডেভিস অভিযোগ করে ঘরটি কতো এলোমেলো ও অগোছালো। ঘর এতোটাই এলেমেলো ও বিশৃঙ্খল যে অ্যাস্টনের পক্ষে তার জন্য উপযুক্ত পোশাক খুঁজে বের করাও কঠিন হয়ে পড়ে। এই বিল্ডিয়ে থাকা কালো মানুষদের নিয়ে সে ঘৃণাকর মন্তব্য করতে থাকে। এছাড়া বিদেশি শ্রমিকদের নিয়ে তার বিরূপ মন্তব্য করতে দেখা যয়। এর মূল কারন হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটেনে ব্যাপক অভিবাসন ঘটে, বিশেষ করে কমনওয়েলথ দেশ থেকে। ডেভিসের মতোই অনেক নিম্নবিত্ত ব্রিটিশ নাগরিক এই পরিবর্তনকে হুমকি হিসেবে দেখেছিল এবং তারা অভিবাসীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত।

ডেভিস অ্যাটনকে বলে সে সিডকাপে যেতে চায় যাতে সেখান থেকে নিজের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে নিজের পরিচয় প্রমাণ করা যায়। আজকের রাতটা থেকেই আগামীকাল সে সিডকাপের উদ্দেশ্যে রওনা করবে। পরদিন অ্যাস্টন প্রস্তাব দেয়, ডেভিস চাইলে ঘরে থাকতে পারে যতক্ষণ না সে নিজের কাজে বাইরে থাকে।

অ্যাস্টন ঘর থেকে চলে যাবার পর ডেভিস অ্যাস্টনের জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করতে থাকে যদি কোনো মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। কিন্তু চুরি করার আগেই ডেভিসকে থেমে যেতে হয কারন ইতোমধ্যে তখন মিক ঘরে প্রবেশ করেছে। মিক প্রথমে ডেভিসকে চোর মনে করে মারমুখী হয়ে ওঠে। পরে ডেভিস পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করে। তবে মিক অ্যাস্টনের মতো নয়, মিক বুঝতে পারে যে ডেভিস সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সে দেখে, ডেভিস একজন ভবঘুরে হয়েও শুধু অভিযোগ করতে জানে—ঘর কেমন অগোছালো, পোশাক কেমন খারাপ এইসব নিয়ে সে অসন্তুষ্ট।

অ্যাস্টন চায় যে ডেভিস তাদের সাথে সঙ্গে থাকুক, তাই মিক ডেভিসকে একটা চাকরি দিতে চায়। মিক ডেভিাকে প্রস্তাব দেয় যেনো সে তাদের এপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার হিসেবে থাকে। শুরুতে ডেভিস চাকরিটি নিতে চায় না, কারণ সে ভয় পায় কেউ তার খোঁজে আসতে পারে। কারণ সে তো ছদ্মনামে বেঁচে আছে, এমনই দাবি করে সে। কিন্তু তবুও সে ঘরের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়।

মিক ডেভিসের কাছে তার পরিচয়পত্র চায়। আর সেই পরিচয়পত্রের জন্য সিডকাপে যেতে হবে ডেভিসকে। কিছুদিন বাদে মিক বুঝতে পারে ডেভিস কখনোই সিডকাপে যাবে না। তার পরিচয়পত্র ও দেবে না। আর এই ঘরে থেকে তার যাবার ইচ্ছে ও নেই।

এরপর থেকে দেখা যায় ডেভিসকে কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে। ডেভিস অ্যাস্টনকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে শুরু করে। সে অ্যাস্টনকে বলে সে কোনো কাজকর্ম করে না ও সে খুবই অলস। এছাড়াও অ্যাস্টন তার একাপ্রসঙ্গে বলেছিলো তার মানসিক অসুস্থতার কথা। কিভাবে ছোটবেলায় তার মানসিক অসুস্থতার জন্য ইলেক্ট্রনিক শক দেওয়া হয়েছিল। ডেভিস পরবর্তীতে তার এই মানসিক রোগ নিয়েও তাচ্ছিল্য করে।

একরাতে অ্যাস্টন ডেভিসকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে বলে সে যেনো ঘুমের সময় নাক ডাকার শব্দ না করে। এই কথা শোনে ডেভিস রেগে যায়। উল্টো সে অ্যাস্টনকে তার মানসিক সমস্যার কথা শুনিয়ে দেয়। ডেভিস অ্যাস্টনকে পাগল বলে সম্বোধন করে। এছাড়াও ডেভিস মিকের কাছে অ্যাস্টনের সম্পর্কে আজেবাজে অনেক অভিযোগ করে দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ করার চেষ্টা করতে থাকে। সে চাচ্ছিলো দুজনের মাঝে ঝামেলা লাগিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে।

অ্যাস্ট ডেভিসকে বলে এভাবে আর চলতে দেয়া যাবে না। ডেভিসকে সে আশ্রয় দিয়ে ভুল করেছে। ডেভিসকে শীঘ্রই এই এপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যেতে হবে। ডেভিস রেগে যায়। সে মিকের সাথে কথা বলে। শুরুতে মিক তার সাথে একমত হবার ভান করে। যখন সে ঘরের কাজকর্ম ও এপার্টমেন্ট সাজানোর কথা জিজ্ঞেস করে তখন ডেভিস কোনো কথা খুঁজে পায় না। সেই কথাবার্তার এক পর্যায়ে ডেভিস মিকের কাছে অ্যা্টনকে পাগল বলে অভিযোগ করে। ভাইয়ের সম্পর্কে এই কথা শোনে মিক রেগে যায় এবং তাকে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে যেতে বলে। সেই সাথে সে যে ২ সপ্তাহ ধরে বাড়ির কেয়ারটেকার হিসবে ছিলো সেজন্য কিছু মজুরি দিয়ে দেয়।

এরপর দুই ভাই কিছুক্ষণ হাসাহাসি করে। ডেভিস আবারো রুমে ফিরে এসে অনুরোধ করে তাকে যেনো বের না করে দেয়। সে ঠিকঠাক মতো ঘরের দেখাশোনার কাজ করবে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না। অ্যাস্টন তখন ডেভিসকে বলে তুমি ঘুমানোর সময় খুব শব্দ করো। আর এখানেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে।